武田良太総務大臣は11月27日、閣議終了後の記者会見において、11月20日付の記者会見に関連した質問を受けた。それに対して、武田大臣は会見時間の多くを割いて持論を語った。

この記事では、その質疑の様子を体裁を整えた上で、解説を挟みつつ掲載する。

サブブランドの「20GBプラン」は評価するが……

―― 携帯電話(料金)の値下げについてお尋ねする。大臣の先週金曜日(11月20日)の発言に対して、KDDIの(高橋誠)社長が複数の新聞に「すぐには値下げに応じられない」という趣旨のコメントをした。

そのことに対する受け止めと、携帯電話大手にどのような要望をしているのか、可能な範囲でもう少し詳しく聞かせてほしい。

武田大臣 個別企業のコメントに対して、私がコメントすることは差し控えたいところだが、指摘の記事は読ませていただいて非常にがっかりした。我々がなぜ、メインブランドの料金の値下げに触れたのか、もう少し理解していただきたいと思っている。

サブブランドにおいて低廉な料金を用意したことについては、選択肢の広がりという観点で一定の評価をしている。

解説

KDDIやソフトバンクが格安(サブ)ブランド(UQ mobile、Y!mobile)において20GBプランを新設する方針を示したこと自体には、武田大臣は一定の評価をしているという。

だが武田大臣は、後述する通り、このようなプランができたとしても、移行が進まないのではないかという懸念を持っている。

メインブランドへの「誘導」「囲い込み」を問題視

武田大臣 しかし、そちら(低廉な料金)へと皆さん(利用者)が一向に移ろうとしない。それはなぜなのか、

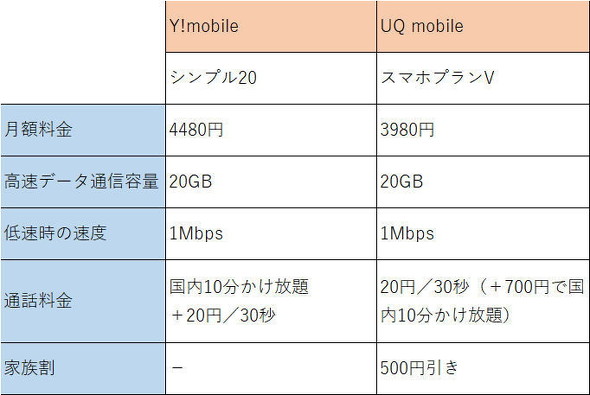

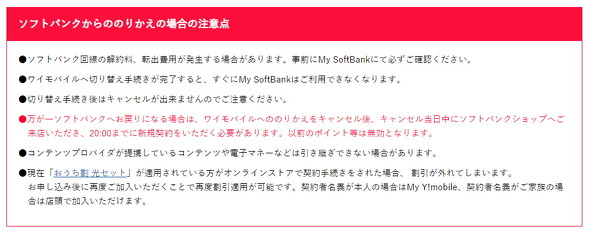

多くの方々に意見を聞いたり意見を聞いたりしてみた所、そこ(低廉な料金)との間に「大きな壁」があった。それは、我々が再三指摘してきた「囲い込み策」だ。同じ事業者でありながら、メインからサブに移るにはこれだけ(多く)の手続きが必要となる。そして、各種手数料として(最大で)1万5500円かかる。

低廉なプランを作ったこと自体は、評価している。しかし(ブランドをまたいで)高いプランから低廉なプランに移動するにはこれだけ複雑な手続きが必要な上に、1万5500円の手数料を取っている現状もある。

これでは「料金の低廉化」という流れに利用者は乗ってこない。

料金値下げに向かって走っているのに、新たに料金を取るなんていう制度を取っている。しかも、他社に移るのではなく、同じ事業者の中の別のプラン(ブランド)に移るだけなのに、なぜこれだけ多くの手続きが必要で、手数料を取るのだろうか。

この点については消費者庁とも連携して、自由な選択を阻害する制度に対して、しっかりとした指導をしていきたいと考えている。

解説

KDDIとソフトバンクの格安ブランドは、元をたどると両社とは別の携帯電話事業者だった。UQ mobileは、UQコミュニケーションズとUQモバイル沖縄が運営するMVNOサービスだった。そしてY!mobileはワイモバイル、さらにさかのぼるとイー・アクセス、イー・モバイルやウィルコムといったMNOだった。

その名残で、auブランドとUQ mobileブランドの行き来、ソフトバンク(SoftBank)ブランドとY!mobileブランドの行き来は、同じ事業者であってもMNP手続きが必要となる。場合によっては、転出元ブランド、転出先ブランドの両方で手数料が発生する。

しかし、格安ブランドからメインブランドへの移行については、さまざまな“優遇措置”が用意されている。このことが問題だと、武田大臣は続ける。

武田大臣 一方で、逆にサブブランドからメインブランドに移る場合の優遇策では、(最大1万5500円の手数料が)0円になる。つまり、安い方から高い方に誘導しているような感じとなっている。そして、高い所(メインブランド)から出て行かないようにと、しっかりとした制度設計がなされているのが現状だ。

しかも、サブからメインに行くと、月額割引で(最大で)3万5000円の特典が付く。高い(メイン)ブランドから低い(サブ)ブランドへ行く運動ではなく、むしろ高いブランドに移す、囲い込むというスキームを堅持している。だからこそ、ユーザーは安くなったという実感が湧かない。何の意味もない。

なので私は「これはいかん」と考え、メインブランド(の料金)を下げてもらうしか、国民に(料金値下げ)の実感を持ってもらえないのではと考え、(先週の)コメントをした。

解説

auではUQ mobileからの移行者を対象に「UQ モバイル→au 番号移行プログラム」を、ソフトバンクではY!mobileからの移行者を対象に「ワイモバイル→ソフトバンクのりかえ特典」を提供している。いずれも移行にかかる手数料を免除(あるいは移行翌月以降に通信料金の割引で相殺)した上で、一定期間の通信料金を割り引くという施策だ。

一方で、メインブランドから格安ブランドへの移行については特に特典はなく、先述の通り手数料も発生する。

同じ会社での移動にも関わらず、割安ブランドへの移行は手数料が発生し、メインブランドへの移行は手数料が免除(相殺)されるどころか、一定期間の通信料金も割り引かれる――先述した格安ブランドに関する経緯を知ってかしらずか、武田大臣はこのような現状を大いに問題視しているようだ。

元々が別会社だったとはいえ、同じ会社のブランド変更において、移行パターンに応じて手数料の有無が変わるのは、確かにユーザー視点からすると不思議なことではある。

恐らく今後、同一会社内のブランド移行に伴う各種手数料や割引サービスに厳しい制限を掛ける政策が立案されることになるだろう。

関連記事

「公共性の高さ」を自覚していないキャリアが料金選択を妨げる?

―― メインブランドの中でも(比較的)容量の少ないプランの料金に問題意識を持っているということか。

武田大臣 いや、再三言っているが、このコロナ禍において、国民の家計負担に(携帯電話料金が)重くのしかかっている。みんなが苦労している中で、国民の電波である公共の電波を使う公共性の高い(移動体通信)事業において、このような複雑なスキームを作って、新たにお金を取ろうとするのか。もう少し公共性を見つめてほしいということだ。

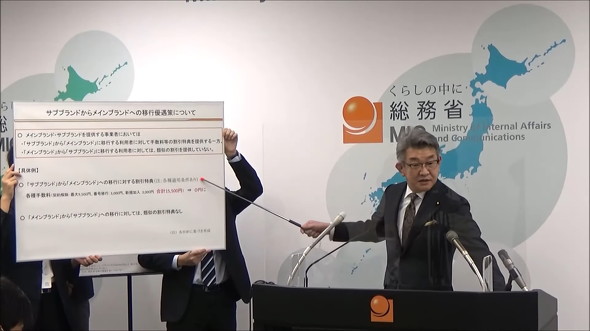

もう1つ、料金プランと実際に使うデータ通信量を見比べると、料金プラン別だと42.8%のユーザーが(月間)20GB超のプランに加入しているが、そのずべてが能力(容量)を使い切っているかというとそうではない。実際に月間20GB以上通信しているユーザーは、(全体の)11.3%しかいない。

残り(差分である31.5%のユーザー)は、無用な部分が全部料金に上乗せされている状態となっている。(料金プランの設計が)国民にとって分かりにくくなっている結果ではないか。

利用者の皆さんには、「自分の(利用)実態を見つめ直してください」といつも言っている。使わない部分のために、毎月お金を払っている(人が多い)わけですから。このことを知れば当然、皆さんはプランを変えるはずだ。

しかしそうならないのは、(料金について)よく説明をしていないか、分かりづらいシステムになっているからであると私は考えている。公共の電波を使っている事業なのだから、(大手キャリアは)こうした部分にも「誠意」を見せて、自ら見つめ直して改める努力をすることが重要だと考える。

―― KDDI(の高橋社長)へのインタビュー記事では「国に携帯電話料金を決める権限はない」という趣旨の発言もあった。大臣自身は「公共の電波」を意識した対応を求めているのだと思うが、それを踏まえて、この発言への受け止めを聞かせてほしい。

武田大臣 先ほども言った通り、(個別企業のコメントに対して)あえてコメントすることはいかがなものかと思うが、私は非常にがっかりしたし、残念な思いもした。

公共の電波を利用する事業者が、このコロナ禍において国民生活が苦しい現状において、相当な利益を上げている。その利益は、各家庭における固定費(通信費など)を積み重ねて得られたものである。

今のコロナ禍で、全ての人たちが協力して、ともすれば自分のできる限りの犠牲を人にふるまう気持ちで、コロナに打ち勝とうと力を合わせようとするときに、国民生活に還元しようとしない、今でも複雑なプランを使って、さらに国民から料金を取ろうとする姿勢が、納得を得られるのか。私は指摘をしていきたいと考えている。

真の目的は、利用者の皆さんに(料金値下げの)実感を持っていただくことにある。そういう思いでアクション・プランを用意して、競争環境の整備を進めている。そのためには、こうした分かりにくい、乗り換えの自由選択のハードルを徹底的に除去してもらわなければならない。

「国は料金を決める、決めない」というレベルではなく、公共性の高い事業として、国民にどういうサービスを提供しなければならないのか、常識で考えれば分かると思う。そこの所は、自分の判断で歩んで頂きたい。国民の気持ちを、もっと分かっていただきたい。国民にもっと知って頂く努力をしてほしい。

(大手キャリアは)日本を代表する企業なので、利潤を追うのは分かるが、その向こうには人や社会に貢献するということが大きな役割としてある。しっかりと実行に移して、国民から信用され納得される制度を生み出して、低廉化を進めてほしいと考えている。

解説

大手キャリアは総務省から割り当てられた電波を利用して通信サービスを提供している。そのことは事実だ。

しかし、大手キャリアは国有企業ではないし、特殊会社(特別な法律に基づき設立された株式会社)でもない。各社はそれぞれに戦略を持って事業を展開し、その利潤をもとに設備投資や災害への備えなども行っている。最近であれば5G(第5世代移動通信システム)への投資も活発化している。

さらにいえば、NTTドコモ、KDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンクは上場企業である。ゆえに、株主の不利益につながりうる「料金値下げ」には慎重に対応せざるを得ない(NTTドコモは12月25日付で上場廃止となるが……)。

「料金を分かりやすくする」「乗り換えに対するハードルを無くす」ということは、誰もが理解を示すだろう。「料金を安くする」ということについても、消費者目線に立てば異論を唱える人も少ないはずだ。

しかし、“私企業”である大手キャリアに「公共の電波」を盾に値下げを迫ることは、果たして健全な行いなのか。値下げによって通信やサービスの品質が低下した際に、消費者が困ることはないのか。何より、既に低廉な料金を掲げるMVNO各社の競争環境をむしろ悪化させることにつながらないか――もう少し、さまざまな側面を検討した上で、料金の値下げを促すべきではないだろうか。

関連記事

関連リンク

からの記事と詳細

https://ift.tt/3mbCcrL

ビジネス

Bagikan Berita Ini

0 Response to "大手キャリアは国民に誠意を見せるべき――メインブランドの携帯料金を巡り武田総務大臣が熱弁 - ITmedia"

コメントを投稿